2021年12月20日

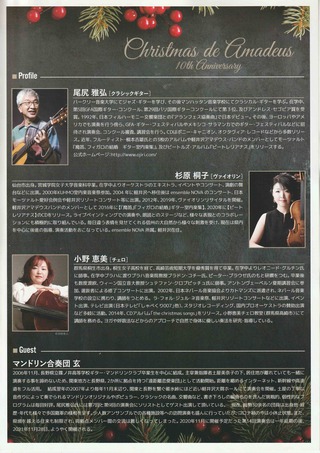

クリスマス デ アマデウス

水道が凍結するほど寒い日曜日、軽井沢大賀ホールでおこなわれた、「軽井沢アマデウスバンド」のコンサートに行って来ました。

このコンサートにゲストとして、身内の所属する楽団「マンドリン合奏団"玄"」がゲストとして演奏するということで誘われました。

「プロのコンサートにアマチュアの一団体がゲスト?」とその身内には言いましたが、「アマデウス」のギタリスト尾尻さんとは多少縁もあるので、そんな関係からでしょう。

尾尻さんとは、僕たち「佐久古楽合奏団」も共演したことがあります。

【フライヤー裏表】

プログラムは3部構成で、「マンドリン合奏団"玄"」は1部で演奏。

シャルパンティエの「テ・デウム」よりプレリュード、

シベリウスの「アンダンテ・フェスティーヴォ」を「玄」メンバーで、

ヴィヴァルディの「調和の霊感」を「玄」に尾尻さんのバロック・ギター、ヴァイオリンの杉原さん、チェロの小野さんが加わって演奏。

このヴィヴァルディは、オリジナルとはまったく掛け離れた編成でしたが、擦弦楽器に撥弦楽器グループのマンドリン合奏という点で珍しく、音の違いが面白かったです。

【三つ折りのプログラム】

2部は、「軽井沢アマデウスバンド」の演奏で、ピアソラの「ブエノスアイレスの四季」が演奏されました。

原曲は、バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノ、コントラバス、エレキギターの五重奏。それをヴァイオリン、チェロ、フルアコで、これは尾尻さんの編曲で。

【開演前、チェンバロの調弦中】

3部は、ヴァイオリン、チェロがそれぞれギターの伴奏で、おなじみの曲が演奏されました。

そして最後に演奏されたのは、このコンサートのタイトルとなっている「クリスマス・デ・アマデウス」

この曲は尾尻さんの編曲で、モーツアルトの「アイネ・クラシネ・ナハト・ムジーク」をベースに、ピアノ・ソナタやらオペラの引用をしたクリスマス・ソングのメロディで、クリスマス色の強い楽しい楽曲でした。

【開演前のステージ】

アンコールに、「リベル・タンゴ」、「きよしこの夜」が演奏され終演。

楽しいコンサートでした。クリスマス・ソングを聴いたせいで、気分はクリスマス。ほんわかした気持ちで小雪の舞う軽井沢から帰途しました。

このコンサートにゲストとして、身内の所属する楽団「マンドリン合奏団"玄"」がゲストとして演奏するということで誘われました。

「プロのコンサートにアマチュアの一団体がゲスト?」とその身内には言いましたが、「アマデウス」のギタリスト尾尻さんとは多少縁もあるので、そんな関係からでしょう。

尾尻さんとは、僕たち「佐久古楽合奏団」も共演したことがあります。

【フライヤー裏表】

プログラムは3部構成で、「マンドリン合奏団"玄"」は1部で演奏。

シャルパンティエの「テ・デウム」よりプレリュード、

シベリウスの「アンダンテ・フェスティーヴォ」を「玄」メンバーで、

ヴィヴァルディの「調和の霊感」を「玄」に尾尻さんのバロック・ギター、ヴァイオリンの杉原さん、チェロの小野さんが加わって演奏。

このヴィヴァルディは、オリジナルとはまったく掛け離れた編成でしたが、擦弦楽器に撥弦楽器グループのマンドリン合奏という点で珍しく、音の違いが面白かったです。

【三つ折りのプログラム】

2部は、「軽井沢アマデウスバンド」の演奏で、ピアソラの「ブエノスアイレスの四季」が演奏されました。

原曲は、バンドネオン、ヴァイオリン、ピアノ、コントラバス、エレキギターの五重奏。それをヴァイオリン、チェロ、フルアコで、これは尾尻さんの編曲で。

【開演前、チェンバロの調弦中】

3部は、ヴァイオリン、チェロがそれぞれギターの伴奏で、おなじみの曲が演奏されました。

そして最後に演奏されたのは、このコンサートのタイトルとなっている「クリスマス・デ・アマデウス」

この曲は尾尻さんの編曲で、モーツアルトの「アイネ・クラシネ・ナハト・ムジーク」をベースに、ピアノ・ソナタやらオペラの引用をしたクリスマス・ソングのメロディで、クリスマス色の強い楽しい楽曲でした。

【開演前のステージ】

アンコールに、「リベル・タンゴ」、「きよしこの夜」が演奏され終演。

楽しいコンサートでした。クリスマス・ソングを聴いたせいで、気分はクリスマス。ほんわかした気持ちで小雪の舞う軽井沢から帰途しました。

2021年12月18日

フォルクレの世界〜品川さんのガンバコンサート〜

先週の土曜日(早いものでもう一週間経ってしまいました)、阿智村の日本アライアンス教団南信州チャペルでおこなわれた、品川聖さんによるフォルクレ全曲演奏会に行って来ました。

【当日のプログラム・フライヤー】

コンサートは、フォルクレの世界をタップリと堪能しました。ただただため息が出るばかり…。フォルクレ全組曲(30数曲)を生で聴ける機会は滅多にないので、本当に貴重な時間でした。

それにしても、フォルクレをいっぺんに全曲演奏してみようとする演奏家がいるかどうか…。フォルクレ全曲はかなり体力が必要だと思いますが、意欲的なプログラムを1日で弾ききるのは、流石にプロだなと。

自分の住む小諸から阿智村はかなり距離があるので、度々催されている南信州チャペルでの品川さんのコンサートは知ってはいたものの、なかなか行けずにいたのですが、それが勿体なかったと思いました。

フォルクレは難解な曲が多いですが、魅力的な旋律もあり、それは新たな発見でした。

安価でこのようなプログラムを聴けるのは、品川さんのご家族の住む地元だからで、その安価に拘る理由を弟さんが話されていました。

【チェンバロの調律をする中川氏】

三年程前に佐久古楽合奏団を指導して頂いた折口さんは、非常に柔らかな弓捌きが弦の上を滑るようで、それでいて力強いコンティニュオでした。

Facebookで折口さんの活躍はみていましたが、こうして演奏家としての生の演奏を聴けたのは良かったです。最後に少しお話できたことも良かったです。

最後のアンコールに「聖夜」を演奏されましたが、教会で聴くと格別でした。

【夜の南信州チャペル】

コンサートの余韻で、小諸までの道のりがあっと言う間に感じました。

これを書いている今日は中野の「SPACE415」で同じプログラムのコンサートがありました。

団員のひとりが聴きに行って、先ほど良かったとLINEに書き込みがありました。僕たちと同様、フォルクレの世界に浸れたようで何よりです。

【当日のプログラム・フライヤー】

コンサートは、フォルクレの世界をタップリと堪能しました。ただただため息が出るばかり…。フォルクレ全組曲(30数曲)を生で聴ける機会は滅多にないので、本当に貴重な時間でした。

それにしても、フォルクレをいっぺんに全曲演奏してみようとする演奏家がいるかどうか…。フォルクレ全曲はかなり体力が必要だと思いますが、意欲的なプログラムを1日で弾ききるのは、流石にプロだなと。

自分の住む小諸から阿智村はかなり距離があるので、度々催されている南信州チャペルでの品川さんのコンサートは知ってはいたものの、なかなか行けずにいたのですが、それが勿体なかったと思いました。

フォルクレは難解な曲が多いですが、魅力的な旋律もあり、それは新たな発見でした。

安価でこのようなプログラムを聴けるのは、品川さんのご家族の住む地元だからで、その安価に拘る理由を弟さんが話されていました。

【チェンバロの調律をする中川氏】

三年程前に佐久古楽合奏団を指導して頂いた折口さんは、非常に柔らかな弓捌きが弦の上を滑るようで、それでいて力強いコンティニュオでした。

Facebookで折口さんの活躍はみていましたが、こうして演奏家としての生の演奏を聴けたのは良かったです。最後に少しお話できたことも良かったです。

最後のアンコールに「聖夜」を演奏されましたが、教会で聴くと格別でした。

【夜の南信州チャペル】

コンサートの余韻で、小諸までの道のりがあっと言う間に感じました。

これを書いている今日は中野の「SPACE415」で同じプログラムのコンサートがありました。

団員のひとりが聴きに行って、先ほど良かったとLINEに書き込みがありました。僕たちと同様、フォルクレの世界に浸れたようで何よりです。

2021年12月05日

オーボエとハープ、音楽のまち・こもろ ミニコンサート

「音楽のまち・こもろ ミニコンサート」に行って来ました。今回はオーボエとハープのコンサート。

【コンサートフライヤー】

ハープを弾いていらっしゃるのは、佐久古楽合奏団がお世話になっている竹内先生。佐久古楽合奏団団員のAさんが竹内先生の生徒という縁で、毎年ハープ発表会ではお世話になっているのです。

オーボエ&ハープてすが、コンサートはオーボエメイン。ハープはオーボエの演奏に優しく寄り添った演奏でした。

【会場】

ミニコンサート、前回聴きに行ったのは、団員のSさんの尺八と奥様の箏のコンサートでしたが、この時はマイクを通した演奏、ホールの大きさと音量の関係で仕方がないことですが、そこがにょっと不満が残ったのでしたが、今回はどちらもオーケストラの中で弾かれる楽器なので、その点は問題なく生音でした。

コンサート案内のセトリをみると、「風音」という曲が。

これは20年ほど前のNHKの朝ドラ「あすか」のテーマ曲で、非常に好きな曲です。それにこの朝ドラは、僕が好きだった女優の竹内結子さんが主人公を務めていました。

【ステージ上】

演奏者のおふたりが美人という理由ではないですが、オーボエの最初の一音で動悸が。それはオーボエの音のせいです。オーボエの音色は本当に美しい。オーボエの曲はマルチェルロのコンチェルトやクヴァンツのトリオソナタなどで音源では良く聴くのですが、生で聴くことは少ないので、聴けて良かったです。

あとオーボエよりも大型のイングリッシュホルンも演奏されました。自分の馴染みな曲では、アランフェスの第二楽章でしょうか。

2曲目は「白鳥の湖」から「情景」

その他、「新世界より」から第2楽章。ハープの独奏で「スカボロー・フェア」。

最後に「カプリチオ」

30分のコンサートは、もう少し聴いていたいと思うくらい素敵な演奏でした。

【コンサートフライヤー】

ハープを弾いていらっしゃるのは、佐久古楽合奏団がお世話になっている竹内先生。佐久古楽合奏団団員のAさんが竹内先生の生徒という縁で、毎年ハープ発表会ではお世話になっているのです。

オーボエ&ハープてすが、コンサートはオーボエメイン。ハープはオーボエの演奏に優しく寄り添った演奏でした。

【会場】

ミニコンサート、前回聴きに行ったのは、団員のSさんの尺八と奥様の箏のコンサートでしたが、この時はマイクを通した演奏、ホールの大きさと音量の関係で仕方がないことですが、そこがにょっと不満が残ったのでしたが、今回はどちらもオーケストラの中で弾かれる楽器なので、その点は問題なく生音でした。

コンサート案内のセトリをみると、「風音」という曲が。

これは20年ほど前のNHKの朝ドラ「あすか」のテーマ曲で、非常に好きな曲です。それにこの朝ドラは、僕が好きだった女優の竹内結子さんが主人公を務めていました。

【ステージ上】

演奏者のおふたりが美人という理由ではないですが、オーボエの最初の一音で動悸が。それはオーボエの音のせいです。オーボエの音色は本当に美しい。オーボエの曲はマルチェルロのコンチェルトやクヴァンツのトリオソナタなどで音源では良く聴くのですが、生で聴くことは少ないので、聴けて良かったです。

あとオーボエよりも大型のイングリッシュホルンも演奏されました。自分の馴染みな曲では、アランフェスの第二楽章でしょうか。

2曲目は「白鳥の湖」から「情景」

その他、「新世界より」から第2楽章。ハープの独奏で「スカボロー・フェア」。

最後に「カプリチオ」

30分のコンサートは、もう少し聴いていたいと思うくらい素敵な演奏でした。

Posted by semc1600 at

06:41

│Comments(0)

│聴きにいったコンサート│Ⅰ.佐久古楽合奏団│Ⅳ.新・小諸雑記(個人ブログ)│Ⅲ.音楽のまち・こもろ ミニコンサート│Ⅱ.コンサート

2021年11月29日

マンドリン合奏団「玄」第14回定演を聴く

11月28日の日曜日、いよいよ来週に迫った野沢公民館講座「クラシック音楽入門」の練習の為、当日本番のおこなわれる野沢会館へ向かいました。最後の足掻きとも言うべきか、丸一日講座のおこなわれる部屋を確保してありました。せっかく一日練習できる環境が用意されていたのですが、自分は午後からカミさんの所属する演奏団体の定演を聴きに行く為、午前の二時間ばかりの参加でした。

本番まで今日を含めて二回の練習機会がありますが、平日の水曜日の練習は仕事が終わる状況次第、参加は不透明なので、自分にとってはこれが本番前最後の練習となります。

本番は午後1時半からで、当日も午前中に練習ができるのですが、自分は仕事を終えてからの行くのでぼぼぶっつけ本番になります。

と言うわけで、自分自身は短時間の練習を終え、午後は、マンドリン合奏団「玄」のコンサートを聴きに大賀ホールへと向かいました。

「玄」の定演は今回で14回目。昨年はコロナの状況が酷かった為中止、2年振りの定演です。毎年横文字のタイトルが付いているのですが、今年は「Speranza」~望み~。これは、プログラムの挨拶文にある通り、「明日のあることを信じ、望みを持ち、前を見据え」というコロナ禍だからこその意味を感じとれます。

そう言った状況からプログラムは例年三部構成のところ今年は二部構成。これはこれで時間的にちょうど良い長さでした。

【コンサートフライヤー】

【ホール内】

プロクラムの構成は、一部がマンドリンオリジナル曲。

どの曲も良い曲でしたが、特に印象に残ったのはアンドウマユコの「ミズバショウの庭で」

アイリッシュのメロディーを思わせる懐かしい感じが心地良かったです。

【ステージ】

二部はブルーグラス。

古き良き時代のアメリカンミュージック。アイリッシュ(ケルト音楽)の影響を受けているのは興味深い。

他、ディズニーメロディなど、楽しい内容でした。

今回は広報活動はしなかったとのこと。それでも県内外から250名前後の人が聴きに来てくれたようです。

本番まで今日を含めて二回の練習機会がありますが、平日の水曜日の練習は仕事が終わる状況次第、参加は不透明なので、自分にとってはこれが本番前最後の練習となります。

本番は午後1時半からで、当日も午前中に練習ができるのですが、自分は仕事を終えてからの行くのでぼぼぶっつけ本番になります。

と言うわけで、自分自身は短時間の練習を終え、午後は、マンドリン合奏団「玄」のコンサートを聴きに大賀ホールへと向かいました。

「玄」の定演は今回で14回目。昨年はコロナの状況が酷かった為中止、2年振りの定演です。毎年横文字のタイトルが付いているのですが、今年は「Speranza」~望み~。これは、プログラムの挨拶文にある通り、「明日のあることを信じ、望みを持ち、前を見据え」というコロナ禍だからこその意味を感じとれます。

そう言った状況からプログラムは例年三部構成のところ今年は二部構成。これはこれで時間的にちょうど良い長さでした。

【コンサートフライヤー】

【ホール内】

プロクラムの構成は、一部がマンドリンオリジナル曲。

どの曲も良い曲でしたが、特に印象に残ったのはアンドウマユコの「ミズバショウの庭で」

アイリッシュのメロディーを思わせる懐かしい感じが心地良かったです。

【ステージ】

二部はブルーグラス。

古き良き時代のアメリカンミュージック。アイリッシュ(ケルト音楽)の影響を受けているのは興味深い。

他、ディズニーメロディなど、楽しい内容でした。

今回は広報活動はしなかったとのこと。それでも県内外から250名前後の人が聴きに来てくれたようです。

2019年12月14日

村治佳織ギターリサイタル

村治佳織さんのギターコンサートに行って来ました。

一昨年の軽井沢でのリサイタル以来です。

【会場入口ポスター】

「村治佳織ギターリサイタル in 東御市文化会館サンテラスホール」

仕事が締め日でかなり忙しかったのですが、何とか定時で終わらせることができ、正直なところ、明日は早朝のみの出勤を覚悟していましたが、無事聴きに行くことができて良かったです。

コンサートのテーマは「旅と映画」

各国別の音楽と映画音楽が演奏されました。

デビュー25周年を昨年迎え、26年目となる令和、ますます円熟味を増し、堂々とした大ベテランの風格でした。

そして、音が非常に綺麗。会場のサンテラスホールは約700人収容のホールなのですが、アンプラグドな生ギターの繊細な音が隅々まで行き渡っていました。

村治佳織さんのギターはたいへん表情豊かで、それがよく表れているのが「アルハンブラの思い出」でした。最近こんなに素晴らしいアルハンブラは聴いたことがありません。

【プログラム】

トレモロの美しさと言うと朴葵姫さんの演奏があげられます。

その朴葵姫さんのギターリサイタルは、12月21日に須坂であります。残念ながら、この日は佐久古楽合奏団の出演で行かれません。10月にも前橋であったのですが、これも練習で行かれませんでした。

演奏機会が多くあることは喜ばしいですが、最近は疲れ気味です…。

さて、14日は佐久古楽合奏団のクリスマスコンサートのダブルヘッダーです。

11時10分から、佐久中央図書館、

18時から、パンと喫茶ティノ様、

忙しい一日になりそうです。

====================================

2019 佐久古楽合奏団 クリスマスコンサート

12月14日(土) 11:10〜11:40

佐久市立中央図書館 入場無料

12月14日(土) 18:00〜20:00

パンと喫茶ティノ 要予約

====================================

一昨年の軽井沢でのリサイタル以来です。

【会場入口ポスター】

「村治佳織ギターリサイタル in 東御市文化会館サンテラスホール」

仕事が締め日でかなり忙しかったのですが、何とか定時で終わらせることができ、正直なところ、明日は早朝のみの出勤を覚悟していましたが、無事聴きに行くことができて良かったです。

コンサートのテーマは「旅と映画」

各国別の音楽と映画音楽が演奏されました。

デビュー25周年を昨年迎え、26年目となる令和、ますます円熟味を増し、堂々とした大ベテランの風格でした。

そして、音が非常に綺麗。会場のサンテラスホールは約700人収容のホールなのですが、アンプラグドな生ギターの繊細な音が隅々まで行き渡っていました。

村治佳織さんのギターはたいへん表情豊かで、それがよく表れているのが「アルハンブラの思い出」でした。最近こんなに素晴らしいアルハンブラは聴いたことがありません。

【プログラム】

トレモロの美しさと言うと朴葵姫さんの演奏があげられます。

その朴葵姫さんのギターリサイタルは、12月21日に須坂であります。残念ながら、この日は佐久古楽合奏団の出演で行かれません。10月にも前橋であったのですが、これも練習で行かれませんでした。

演奏機会が多くあることは喜ばしいですが、最近は疲れ気味です…。

さて、14日は佐久古楽合奏団のクリスマスコンサートのダブルヘッダーです。

11時10分から、佐久中央図書館、

18時から、パンと喫茶ティノ様、

忙しい一日になりそうです。

====================================

2019 佐久古楽合奏団 クリスマスコンサート

12月14日(土) 11:10〜11:40

佐久市立中央図書館 入場無料

12月14日(土) 18:00〜20:00

パンと喫茶ティノ 要予約

====================================

2019年10月20日

マチネの終わりに、の音楽を聴く/福田進一コンサート

女神湖近くの古民家ペンション「しなの家」でおこなわれた「福田進一コンサート」

この福田氏のコンサートは毎年一泊二日の泊まり込みでおこなわれていて、今年初めて、泊まりではなかったのですが行って来ました。、このコンサートは、福田進一の公式サイトには載っていないようで、ペンションのオーナーの依頼によって、10年前からおこなわれているようです。

このペンションでは様々な音楽家が訪れコンサートをおこなっていて、大萩康司や荘村清司などもコンサートをおこなっています。

しなの家は、茅野から実際の古民家を30年程前に移築したもので、建物自体は、300年くらい前のものらしいです。オーナーとの話の中で知ったのですが、年数についてはちょっと記憶があやふやです。

【しなの家】

当日は午後から雨が降り、自宅を出る頃はかなりの雨になっていました。自宅からしなの家まではちょっとした峠道を走らなければならず、先日の台風の影響による道路のコンディションが心配でしたが、やはり所々路肩に崩れた跡があり、バイロンで囲われていました。

しなの家は地図にも載っていず、非常に分かりづらい場所にあるのですが、何とか辿り着けました。

【コンサート風景】

コンサートは、ゴサ敷きのあまり広くはない食堂として使われている場所でおこなわれ、部屋満杯の約30人ほどが上の写真のように非常に至近距離で演奏を聴くことができました。プロのギタリストの演奏を、こんなにも近い場所で聴く至福の時間を過ごしました。

【独特の場所での演奏】

聴衆のほとんどは常連のようで、コンサートの後の酒席では、福田氏と馴染みのかたが多かったらようにみられました。

プログラムは、11月に公開される『マチネの終わりに』からの曲が演奏されました。

【当日のプログラムと映画のフライヤー】

前半の一曲目は、バッハのゴルドベルク変奏曲から、アリア。

甘い柔らかい音色ですでに惹き込まれました。コンサートホールで聴くのとは大違いな感じがします。

以下、演奏順に、

蒔野が再起を掛けて弾く、BWV1007。

蒔野と洋子がパリでのデートの時に流れるBWV1009。

この曲は作者が『マチネの終わりに』を書くきっかけになったようで外せない曲とのこと。なおジーグは石田ゆり子の歩く速さに合わせて弾かれているそうです。

サントリーホールでのコンサートで、アンコールで弾かれるブラームス。

小説の中だけに登場し映画では登場しない曲です。楽屋で石田が魂を吸い取られるようだと言っています。

エストレリータ、楽屋でどこかで誰か弾いている、バックグラウンドで流れている曲。

アストゥーリアス、ハラハラする場面で何度か登場。緊張度によって演奏する速度が違うそうです。

10分の休憩を挟んで後半です。

映画の中で福山雅治が使用している楽器は、イグナシオ・フレタだそうです。音はこの楽器じゃないとのこと。

映画の中で牧野が、バリオスの大聖堂を弾く場面があるそうですが、この難曲を福山雅治は暗譜していて、音はアテレコですが、指の動きは代役でもCGでもなく本人が実際に弾いているそうです。

他、映画の裏話が語られましたが、この辺にしておきます。

アンコールは二曲。

コンサートが終わると宴席です。もちろん福田氏も一緒です。

【しなの家オリジナル料理が並ぶ】

食卓には、岩魚などの山魚と、この辺で採れた山菜を使った料理が一杯に並べられ、山魚は、渓流釣りが得意らしいしなの家オーナーがご自分で釣ってきたものとオーナー自身が言っていました。

そう言えば、食堂の壁には、ここで演奏した演奏家の色紙と共に、魚拓が何枚も飾られていました。

【酩酊状態?でギターを弾き福田氏】

今回このコンサートに参加出来たのは、上田市のギター製作家S氏のおかげで、彼の製作したギターを2台弾かれました。

一台は柔らかい音、もう一台は硬い音と、それぞれ特徴が違います。

酔った状態で、余興でギターを弾かれるのは滅多にないことで、非常に貴重な演奏でした。

【福田氏と】

【マチネの終わりに第二弾のCD】

第一弾は2016年に出ていて、このCDはその続編となるものです。

ほぼ映画に出てくる順に曲が収められています。

そして映画公開後、サウンドトラックが発売されるそうです。これには福山雅治の演奏もあるとか?

行きは天候が心配でしたが、貴重な素晴らしい時間を過ごし、無事に帰宅できました。

この福田氏のコンサートは毎年一泊二日の泊まり込みでおこなわれていて、今年初めて、泊まりではなかったのですが行って来ました。、このコンサートは、福田進一の公式サイトには載っていないようで、ペンションのオーナーの依頼によって、10年前からおこなわれているようです。

このペンションでは様々な音楽家が訪れコンサートをおこなっていて、大萩康司や荘村清司などもコンサートをおこなっています。

しなの家は、茅野から実際の古民家を30年程前に移築したもので、建物自体は、300年くらい前のものらしいです。オーナーとの話の中で知ったのですが、年数についてはちょっと記憶があやふやです。

【しなの家】

当日は午後から雨が降り、自宅を出る頃はかなりの雨になっていました。自宅からしなの家まではちょっとした峠道を走らなければならず、先日の台風の影響による道路のコンディションが心配でしたが、やはり所々路肩に崩れた跡があり、バイロンで囲われていました。

しなの家は地図にも載っていず、非常に分かりづらい場所にあるのですが、何とか辿り着けました。

【コンサート風景】

コンサートは、ゴサ敷きのあまり広くはない食堂として使われている場所でおこなわれ、部屋満杯の約30人ほどが上の写真のように非常に至近距離で演奏を聴くことができました。プロのギタリストの演奏を、こんなにも近い場所で聴く至福の時間を過ごしました。

【独特の場所での演奏】

聴衆のほとんどは常連のようで、コンサートの後の酒席では、福田氏と馴染みのかたが多かったらようにみられました。

プログラムは、11月に公開される『マチネの終わりに』からの曲が演奏されました。

【当日のプログラムと映画のフライヤー】

前半の一曲目は、バッハのゴルドベルク変奏曲から、アリア。

甘い柔らかい音色ですでに惹き込まれました。コンサートホールで聴くのとは大違いな感じがします。

以下、演奏順に、

蒔野が再起を掛けて弾く、BWV1007。

蒔野と洋子がパリでのデートの時に流れるBWV1009。

この曲は作者が『マチネの終わりに』を書くきっかけになったようで外せない曲とのこと。なおジーグは石田ゆり子の歩く速さに合わせて弾かれているそうです。

サントリーホールでのコンサートで、アンコールで弾かれるブラームス。

小説の中だけに登場し映画では登場しない曲です。楽屋で石田が魂を吸い取られるようだと言っています。

エストレリータ、楽屋でどこかで誰か弾いている、バックグラウンドで流れている曲。

アストゥーリアス、ハラハラする場面で何度か登場。緊張度によって演奏する速度が違うそうです。

10分の休憩を挟んで後半です。

映画の中で福山雅治が使用している楽器は、イグナシオ・フレタだそうです。音はこの楽器じゃないとのこと。

映画の中で牧野が、バリオスの大聖堂を弾く場面があるそうですが、この難曲を福山雅治は暗譜していて、音はアテレコですが、指の動きは代役でもCGでもなく本人が実際に弾いているそうです。

他、映画の裏話が語られましたが、この辺にしておきます。

アンコールは二曲。

コンサートが終わると宴席です。もちろん福田氏も一緒です。

【しなの家オリジナル料理が並ぶ】

食卓には、岩魚などの山魚と、この辺で採れた山菜を使った料理が一杯に並べられ、山魚は、渓流釣りが得意らしいしなの家オーナーがご自分で釣ってきたものとオーナー自身が言っていました。

そう言えば、食堂の壁には、ここで演奏した演奏家の色紙と共に、魚拓が何枚も飾られていました。

【酩酊状態?でギターを弾き福田氏】

今回このコンサートに参加出来たのは、上田市のギター製作家S氏のおかげで、彼の製作したギターを2台弾かれました。

一台は柔らかい音、もう一台は硬い音と、それぞれ特徴が違います。

酔った状態で、余興でギターを弾かれるのは滅多にないことで、非常に貴重な演奏でした。

【福田氏と】

【マチネの終わりに第二弾のCD】

第一弾は2016年に出ていて、このCDはその続編となるものです。

ほぼ映画に出てくる順に曲が収められています。

そして映画公開後、サウンドトラックが発売されるそうです。これには福山雅治の演奏もあるとか?

行きは天候が心配でしたが、貴重な素晴らしい時間を過ごし、無事に帰宅できました。

2019年09月22日

アノニマスアンサンブル演奏会に行った

アノニマスアンサンブルのコンサートを聴きに行ってきました。場所は松本市開智にあるキリスト教教会。

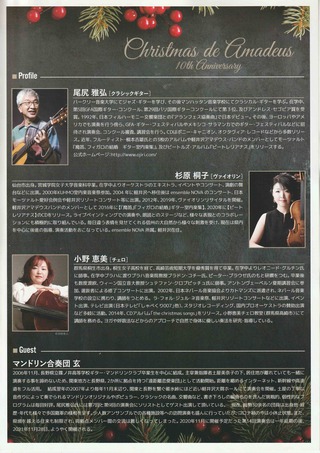

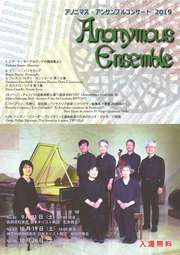

【フライヤー 表、裏】

このアンサンブルについては以前から興味を持っていて、いつかコンサートに行ってみたいと思っていたのですが、それが今日実現しました。

ホームページによると1984年から活動されているとのこと。

使っている楽器は、リコーダー各種、クルムホルン各種、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロ、リュート、シターン、マンドリン、コントラバスなど、種々の楽器が使われていて、その多さに驚きます。

メンバーは複数の楽器になり長けているようで、曲によって楽器を使い分けていました。それていてプロではなくアマチュアのようです。

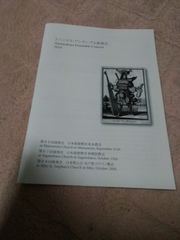

【曲目解説、楽器解説の載った中6ページのパンフレット】

今日演奏された曲は、

初期バロックから、

マリーニ/パッサカリア

カステロ/ソナタ第3番

フレスコバルディ/カンツォーナ第10番

チェンバロ独奏、

クープラン/花飾り

/両生類

ルネッサンスの音楽から、

スザート/ネーデルランドの舞曲集より

休憩を挟み、

後期バロックから、

テレマン/リコーダー、ヴァイオリンと通奏低音の為のトリオソナタイ短調TWV42:a1

バッハ/チェンバロ協奏曲第6番ヘ長調BWV1057

そしてアンコールを一曲、でした。

【パンフレット中身】

マリーニのパッサカリアは好きな曲で、佐久古楽合奏団でも演奏してみたいと思っている曲です。ただ、ガンバだけでは厳しいかなと思うので楽器を工夫しなければならないでしょう。

スザートはバリバリルネッサンスの曲で、色々な編成で演奏されとても楽しい雰囲気でした。クルムホルンやシターンなど、珍しい楽器も登場しました。

圧巻はバッハのチェンバロ協奏曲。

ヴィオラとチェロのパートをヴィオラ・ダ・ガンバに代えての演奏でしたが、素晴らしい演奏でした。

メンバーみんなが楽しんでいる演奏で、こちらも楽しめたひと時でした。

【フライヤー 表、裏】

このアンサンブルについては以前から興味を持っていて、いつかコンサートに行ってみたいと思っていたのですが、それが今日実現しました。

ホームページによると1984年から活動されているとのこと。

使っている楽器は、リコーダー各種、クルムホルン各種、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロ、リュート、シターン、マンドリン、コントラバスなど、種々の楽器が使われていて、その多さに驚きます。

メンバーは複数の楽器になり長けているようで、曲によって楽器を使い分けていました。それていてプロではなくアマチュアのようです。

【曲目解説、楽器解説の載った中6ページのパンフレット】

今日演奏された曲は、

初期バロックから、

マリーニ/パッサカリア

カステロ/ソナタ第3番

フレスコバルディ/カンツォーナ第10番

チェンバロ独奏、

クープラン/花飾り

/両生類

ルネッサンスの音楽から、

スザート/ネーデルランドの舞曲集より

休憩を挟み、

後期バロックから、

テレマン/リコーダー、ヴァイオリンと通奏低音の為のトリオソナタイ短調TWV42:a1

バッハ/チェンバロ協奏曲第6番ヘ長調BWV1057

そしてアンコールを一曲、でした。

【パンフレット中身】

マリーニのパッサカリアは好きな曲で、佐久古楽合奏団でも演奏してみたいと思っている曲です。ただ、ガンバだけでは厳しいかなと思うので楽器を工夫しなければならないでしょう。

スザートはバリバリルネッサンスの曲で、色々な編成で演奏されとても楽しい雰囲気でした。クルムホルンやシターンなど、珍しい楽器も登場しました。

圧巻はバッハのチェンバロ協奏曲。

ヴィオラとチェロのパートをヴィオラ・ダ・ガンバに代えての演奏でしたが、素晴らしい演奏でした。

メンバーみんなが楽しんでいる演奏で、こちらも楽しめたひと時でした。

2019年07月27日

「ガンバの冒険~発見と驚き~」講師演奏会

昨日から、日本ヴィオラ・ダ・ガンバ協会主催の夏期講習会が始まりました。なんと今年は45回目だそう。長く続いていることに驚きです。

【夏期講習会案内パンフレット】

初日は講師陣による演奏会が開かれたので、かみさんを誘い聴きに行ってきました。この演奏会は一般公開なので、講習会に参加していなくても聴くことができるものです。

仕事から帰り、演奏会が始まる前にどこかで夕食をと思い早めに自宅を出て、鹿教湯温泉街に入ったてころで食堂に入りました。

【辰巳屋】

【親子丼と季節の野菜】

ここは自家栽培の蕎麦畑もあり蕎麦が美味しいらしいのですが、この時は違うものを注文したので、また今度入った時は蕎麦にしようと決めました。

食事をしていると、驚いたことに佐久古楽合奏団の面々が入って来ました。KさんとYさんは全日ではないですが講習会に参加していて、T氏とAさんは演奏会に駆けつけたようです。

以前かみさんが近くで演奏活動(ギタマン)で来た際にここに入ったとのことで僕たちはここにしたのですが、会場近くにはここの食堂しかないのかも知れません。

夏期講習会、及び講師演奏会の会場となる鹿乃屋はここから100から200メートルほど。先に食堂を出て、観光案内センターの駐車場に車を停め、歩いて鹿乃屋に向かいました。ここからそう遠くはありません。

鹿乃屋では団員のI氏も来ていました。講習会には参加していないようで日帰りとのこと、明日の講師レクチャーにも来るようです。

会場のロビーで、Facebookで時々覗いている楽器製作家のI氏の販売コーナーがあったので、初対面ですがお声掛けし、少しお話をさせて頂きました。ルネッサンテナーとそれよりも1オクターブ高いパルデゥシュガンバが展示してあったので、興味深く拝見させて頂きました。

【作品パンフレット】

そうこうしているうちに演奏会の時間です。

【開演前】

講師陣、ガンバ奏者上村かおり氏、リュート奏者及びガンバ奏者の坂本龍右氏、チェンバリスト上尾直毅氏による、「ガンバの冒険~発見と驚き」編曲作業から見える、新たな可能性と魅力、と称するコンサートです。演奏曲のほとんどは編曲作品のようです。

【プログラム】

一曲目のジェンキンズの組曲からもう音の世界に惹き込まれました。なんといっても二台のバスガンバの音色の柔らかさ、チェンパロの目立ち過ぎなない装飾された分散和音、そして惹き込まれた聴衆、この世に存在するこれらの四元素が相まった錬金術によって生み出された空間でした。

アンコールは二曲。それでも拍手は尽きません。しかし時間に限りが…。

演奏後レセプションがあるようですが、明日の仕事に備えて早々に会場を後にしました。

それぞれの曲に関して色々と感想もありますが、それを記していると長くなりそうなので控えますが、常に海外在住の一流の古楽奏者の演奏がこんな片田舎(鹿教湯は鄙びた良い温泉地です)で聴けることは滅多にありません。聴けて良かったです。

【夏期講習会案内パンフレット】

初日は講師陣による演奏会が開かれたので、かみさんを誘い聴きに行ってきました。この演奏会は一般公開なので、講習会に参加していなくても聴くことができるものです。

仕事から帰り、演奏会が始まる前にどこかで夕食をと思い早めに自宅を出て、鹿教湯温泉街に入ったてころで食堂に入りました。

【辰巳屋】

【親子丼と季節の野菜】

ここは自家栽培の蕎麦畑もあり蕎麦が美味しいらしいのですが、この時は違うものを注文したので、また今度入った時は蕎麦にしようと決めました。

食事をしていると、驚いたことに佐久古楽合奏団の面々が入って来ました。KさんとYさんは全日ではないですが講習会に参加していて、T氏とAさんは演奏会に駆けつけたようです。

以前かみさんが近くで演奏活動(ギタマン)で来た際にここに入ったとのことで僕たちはここにしたのですが、会場近くにはここの食堂しかないのかも知れません。

夏期講習会、及び講師演奏会の会場となる鹿乃屋はここから100から200メートルほど。先に食堂を出て、観光案内センターの駐車場に車を停め、歩いて鹿乃屋に向かいました。ここからそう遠くはありません。

鹿乃屋では団員のI氏も来ていました。講習会には参加していないようで日帰りとのこと、明日の講師レクチャーにも来るようです。

会場のロビーで、Facebookで時々覗いている楽器製作家のI氏の販売コーナーがあったので、初対面ですがお声掛けし、少しお話をさせて頂きました。ルネッサンテナーとそれよりも1オクターブ高いパルデゥシュガンバが展示してあったので、興味深く拝見させて頂きました。

【作品パンフレット】

そうこうしているうちに演奏会の時間です。

【開演前】

講師陣、ガンバ奏者上村かおり氏、リュート奏者及びガンバ奏者の坂本龍右氏、チェンバリスト上尾直毅氏による、「ガンバの冒険~発見と驚き」編曲作業から見える、新たな可能性と魅力、と称するコンサートです。演奏曲のほとんどは編曲作品のようです。

【プログラム】

一曲目のジェンキンズの組曲からもう音の世界に惹き込まれました。なんといっても二台のバスガンバの音色の柔らかさ、チェンパロの目立ち過ぎなない装飾された分散和音、そして惹き込まれた聴衆、この世に存在するこれらの四元素が相まった錬金術によって生み出された空間でした。

アンコールは二曲。それでも拍手は尽きません。しかし時間に限りが…。

演奏後レセプションがあるようですが、明日の仕事に備えて早々に会場を後にしました。

それぞれの曲に関して色々と感想もありますが、それを記していると長くなりそうなので控えますが、常に海外在住の一流の古楽奏者の演奏がこんな片田舎(鹿教湯は鄙びた良い温泉地です)で聴けることは滅多にありません。聴けて良かったです。

2018年11月28日

マンドリン合奏団「玄」12th.Concertを、聴く(後)

ファジョーリ、サヴァールの来日でTLが賑わっているのを見て、休日に仕事が集中するのを嘆いてみたり。

CDで聴いているのを生で聴く機会を逃すのは本当に勿体ないと思ったり。

無理をすれば都内に出られないわけでもないですが、町の音楽愛好家らの演奏を聴くというのも大事なこと。

【大賀ホール天井】

さて、続きです。

第2部の最後の曲は、

ラダー/弦楽の為の組曲

四楽章なる組曲です。

どの楽章もイギリスの古い民謡に基づいた曲で、英国人らしいウィットに富んだ編曲が成されていたような気がしました。

元になった曲がどういったものかはわかりませんが、第4楽章の「アイロンをかけまくる」というタイトルがついているものは聴いたことがあります。カノンで、非常に快活で楽しい感じの曲でした。

【丁寧な解説が書かれたパンフレット】

第3部は大曲が二曲。

外山雄三/弦楽の為のラプソディー

2部の最後の曲はイギリス民謡でしたが、この曲は日本の民謡が元になっていました。

パーカッション群が入るんですが、マンドリンアンサンブルとのバランスが悪かったような気がします。

最後の曲は、

ドヴォルザーク/交響曲第9番より第2楽章

団員のTさん編曲によるもので、毎回この方の編曲作品は楽しみにしています。

アンコールは、この合奏団特有のものなのでしょうか、気をてらった演出が見ものでした。

CDで聴いているのを生で聴く機会を逃すのは本当に勿体ないと思ったり。

無理をすれば都内に出られないわけでもないですが、町の音楽愛好家らの演奏を聴くというのも大事なこと。

【大賀ホール天井】

さて、続きです。

第2部の最後の曲は、

ラダー/弦楽の為の組曲

四楽章なる組曲です。

どの楽章もイギリスの古い民謡に基づいた曲で、英国人らしいウィットに富んだ編曲が成されていたような気がしました。

元になった曲がどういったものかはわかりませんが、第4楽章の「アイロンをかけまくる」というタイトルがついているものは聴いたことがあります。カノンで、非常に快活で楽しい感じの曲でした。

【丁寧な解説が書かれたパンフレット】

第3部は大曲が二曲。

外山雄三/弦楽の為のラプソディー

2部の最後の曲はイギリス民謡でしたが、この曲は日本の民謡が元になっていました。

パーカッション群が入るんですが、マンドリンアンサンブルとのバランスが悪かったような気がします。

最後の曲は、

ドヴォルザーク/交響曲第9番より第2楽章

団員のTさん編曲によるもので、毎回この方の編曲作品は楽しみにしています。

アンコールは、この合奏団特有のものなのでしょうか、気をてらった演出が見ものでした。

2018年11月25日

マンドリン合奏団「玄」12th.Concertを、聴く(前)

日曜日は仕事だったのですが、軽井沢で、恐らくお昼には終わるだろうという目安があったので、午後におこなわれた、マンドリン合奏団「玄」の定演に行ってきました。

目論見通り、仕事はお昼に終わり14時からの開演に間に合うことになりました。

軽井沢での仕事は朝向かったので道路の混みは気にならす(車で向かいました)、それよりも軽井沢の某所での仕事を終えてから、演奏のおこなわれる大賀ホールまで車で向かう頃は混んでいるだろうと、会社の車は止めて私用車に自転車を積んで出掛けました。自転車で大賀ホールに向かうわけです。

仕事を終える某所から車を止めておける駐車場を調べると、湯川ふるさと公園が某所から違い。そこから自転車で30分で大賀ホールに着きそうです。

湯川ふるさと公園で、途中コンビニの商品でお昼を済ませ、調べた通りに、大賀ホールには開場の時間に着きました。

【当日のプログラム】

プログラムノートは、この団の指揮者により丁寧に書かれていました。

それによると今回のコンサートは、「歌うこと」をテーマに据えられているようです。

大賀ホールお馴染みの、小鳥の囀りによる開演の合図の後、第1部のプログラムが始まりました。

第1部の最初は、

シベリウス/カレリア組曲 第1楽章「間奏曲」

シベリウスが生まれたフィンランドの歴史や風土が、マンドリンによって奏でられていました。

2曲目は、

末廣健児/流星群

マンドリン界では人気の若手作曲家の曲で、現在人気ナンバーワンで、YouTubeでも、この曲は多くのマンドリン団体の演奏が聴かれます。

夜空を飛び交う星たちを想像させる(ライナーノートの通り)ロマンティックな曲で、僕が今回最も聞きたい曲でした。

第1部最後の曲は、

ラウダス/ギリシャ風主題による序楽

僕はもう何年も前に、社会人のマンドリンサークルに入っていて、この曲はそこで演奏したことがあり、非常に懐かしい思いがしました。

ギリシャ、中東を思わすような独特の旋律が繰り返され、何となくユーモラスな感じも受ける曲です。

【開演前のステージ】

第2部は、イギリス、アメリカのポップスから、

ビートルズ/イエスタデー

ビージーズ/若葉のころ

ミドラー/ローズ

特にビージーズの「若葉のころ」は、トレーシー・ハイドのそばかす顔が浮かんでくるほど懐かしく、高校生の頃、その当日つき合っていた彼女と観に言った「小さな恋のメロディ」のサウンドトラックのテープは擦り切れる程聴いていました。

観に行ったのはリバイバルで、この映画が日本で初めて上映されたのは確か中学の頃だったような気がします。

と言うわけで、執筆の力が尽きたので、つづく。

目論見通り、仕事はお昼に終わり14時からの開演に間に合うことになりました。

軽井沢での仕事は朝向かったので道路の混みは気にならす(車で向かいました)、それよりも軽井沢の某所での仕事を終えてから、演奏のおこなわれる大賀ホールまで車で向かう頃は混んでいるだろうと、会社の車は止めて私用車に自転車を積んで出掛けました。自転車で大賀ホールに向かうわけです。

仕事を終える某所から車を止めておける駐車場を調べると、湯川ふるさと公園が某所から違い。そこから自転車で30分で大賀ホールに着きそうです。

湯川ふるさと公園で、途中コンビニの商品でお昼を済ませ、調べた通りに、大賀ホールには開場の時間に着きました。

【当日のプログラム】

プログラムノートは、この団の指揮者により丁寧に書かれていました。

それによると今回のコンサートは、「歌うこと」をテーマに据えられているようです。

大賀ホールお馴染みの、小鳥の囀りによる開演の合図の後、第1部のプログラムが始まりました。

第1部の最初は、

シベリウス/カレリア組曲 第1楽章「間奏曲」

シベリウスが生まれたフィンランドの歴史や風土が、マンドリンによって奏でられていました。

2曲目は、

末廣健児/流星群

マンドリン界では人気の若手作曲家の曲で、現在人気ナンバーワンで、YouTubeでも、この曲は多くのマンドリン団体の演奏が聴かれます。

夜空を飛び交う星たちを想像させる(ライナーノートの通り)ロマンティックな曲で、僕が今回最も聞きたい曲でした。

第1部最後の曲は、

ラウダス/ギリシャ風主題による序楽

僕はもう何年も前に、社会人のマンドリンサークルに入っていて、この曲はそこで演奏したことがあり、非常に懐かしい思いがしました。

ギリシャ、中東を思わすような独特の旋律が繰り返され、何となくユーモラスな感じも受ける曲です。

【開演前のステージ】

第2部は、イギリス、アメリカのポップスから、

ビートルズ/イエスタデー

ビージーズ/若葉のころ

ミドラー/ローズ

特にビージーズの「若葉のころ」は、トレーシー・ハイドのそばかす顔が浮かんでくるほど懐かしく、高校生の頃、その当日つき合っていた彼女と観に言った「小さな恋のメロディ」のサウンドトラックのテープは擦り切れる程聴いていました。

観に行ったのはリバイバルで、この映画が日本で初めて上映されたのは確か中学の頃だったような気がします。

と言うわけで、執筆の力が尽きたので、つづく。