2020年10月11日

異世界縄文タイムトラベル(Kindle版)を読む

先日の新聞の書評に載っていた「異世界縄文タイムトラベル」

群馬県嬬恋村が物語の始まりで(正確に言えば宇宙に旅立つところが始まりなのですが…)なかなか面白げだったので、電子書籍の試し読みを読んでみました。

やはり「面白げ」でした。

借りて読むにも図書館の蔵書検索にはまだなく、買うにしても書店に行くズクもないのでKindle版を購入しました。

【Kindle版】

書店であれこれ本を眺め、面白そうな本に出会える期待感は好きだが、それを犠牲にしてしまうほど、今は精神的ユトリがありません。

が、これは読むとします。

縄文時代で思い出しましたが、あすみかな(声優の名前だと漢字変換されますが、作家の方の漢字が思い出せません…)の小説、縄文人と弥生人が出会って結ばれるという話(だったような?)がありました。

壮大な歴史ロマンな創作だけど、有り得なくはないと思いました。

そう言えば、やはり新聞に縄文だか弥生だかの居住跡が発見され、それはふたつの村のもので、同じ村の同族婚を避ける為、ふたつの村の間での婚姻があったらしいです。

面白い発見。

さて、読み進めるとあっと言う間に読み終わってしまいました。読む速さと面白さは比例するもので、表示される読書時間は7時間となっていましたが、それよりも短い時間で。早くに読み終わってしまうのが勿体無い気がしました。

縄文時代へタイムトラベルしてしまう話が、なぜ冒頭の宇宙への旅立ち。

この意味が、衝撃のラストで明らかになりました。

群馬県嬬恋村が物語の始まりで(正確に言えば宇宙に旅立つところが始まりなのですが…)なかなか面白げだったので、電子書籍の試し読みを読んでみました。

やはり「面白げ」でした。

借りて読むにも図書館の蔵書検索にはまだなく、買うにしても書店に行くズクもないのでKindle版を購入しました。

【Kindle版】

書店であれこれ本を眺め、面白そうな本に出会える期待感は好きだが、それを犠牲にしてしまうほど、今は精神的ユトリがありません。

が、これは読むとします。

縄文時代で思い出しましたが、あすみかな(声優の名前だと漢字変換されますが、作家の方の漢字が思い出せません…)の小説、縄文人と弥生人が出会って結ばれるという話(だったような?)がありました。

壮大な歴史ロマンな創作だけど、有り得なくはないと思いました。

そう言えば、やはり新聞に縄文だか弥生だかの居住跡が発見され、それはふたつの村のもので、同じ村の同族婚を避ける為、ふたつの村の間での婚姻があったらしいです。

面白い発見。

さて、読み進めるとあっと言う間に読み終わってしまいました。読む速さと面白さは比例するもので、表示される読書時間は7時間となっていましたが、それよりも短い時間で。早くに読み終わってしまうのが勿体無い気がしました。

縄文時代へタイムトラベルしてしまう話が、なぜ冒頭の宇宙への旅立ち。

この意味が、衝撃のラストで明らかになりました。

2019年11月09日

おりたたぶ

自転車に乗っているとそれに関連したものに興味を持ち、特にアニメ、『ろんぐらいだぁす!』や『弱虫ペダル』、『南鎌倉高校自転車部』など良く読んでいますが、しかし自転車マンガやアニメはロードバイク中心で、どうも自分のライフスタイルに合わないわけで。

かつて『アオバ自転車店』という漫画があったけど、あんな感じのものがないかなぁと思っていたら、別マガて折り畳み自転車を中心とした漫画が連載されました。

別冊マガジンとは言えマンガ本を毎回買うのも、いい大人がと思われるかも知れないと手を出さず、連載マンガは必ず数話をまとめて単行本が出る筈だと待っていました。

かつては少年マンガ誌よりも、別冊マ、別フレ、花とゆめ、りぼんなどを恥ずかしげもなくレジに持って行ったのでしたが…。

少女マンガにハマっていた当時、田淵由美子、河あきら、弓月光、大和和紀、その他、印象的な作家が多いです。

少女マンガにハマった切欠は、『奈々子の日記』だと思ったのですが、このタイトルで見つからない。恐らく西谷祥子さんの『花びら日記』と『奈々子の青春』が一緒になっているのかも。

大和和紀さんの『モンシェリ・CoCo』はメッチャ好きでした。主人公はココ・シャルマンですが、ココ・シャネルをモデルにしているのかなと当時思ってました。

ヒゲクマさんの『スケバン刑事』はよく読んでいましたが、とすると隔週発売の『花とゆめ』は毎回買っていたのかも。

『伊賀のカバ丸』は面白かったので別マはこれまた毎月買っていたのかも。

『エースをねらえ!』は…ry…

少女マンガのことは書き出すときりがないのでこの辺で。

と言うわけで、別マガの折り畳み自転車を中心としたマンガの単行本ですが、11/8に発売されたので早速購入。

そう、『おりたたぶ』です。

かつて『アオバ自転車店』という漫画があったけど、あんな感じのものがないかなぁと思っていたら、別マガて折り畳み自転車を中心とした漫画が連載されました。

別冊マガジンとは言えマンガ本を毎回買うのも、いい大人がと思われるかも知れないと手を出さず、連載マンガは必ず数話をまとめて単行本が出る筈だと待っていました。

かつては少年マンガ誌よりも、別冊マ、別フレ、花とゆめ、りぼんなどを恥ずかしげもなくレジに持って行ったのでしたが…。

少女マンガにハマっていた当時、田淵由美子、河あきら、弓月光、大和和紀、その他、印象的な作家が多いです。

少女マンガにハマった切欠は、『奈々子の日記』だと思ったのですが、このタイトルで見つからない。恐らく西谷祥子さんの『花びら日記』と『奈々子の青春』が一緒になっているのかも。

大和和紀さんの『モンシェリ・CoCo』はメッチャ好きでした。主人公はココ・シャルマンですが、ココ・シャネルをモデルにしているのかなと当時思ってました。

ヒゲクマさんの『スケバン刑事』はよく読んでいましたが、とすると隔週発売の『花とゆめ』は毎回買っていたのかも。

『伊賀のカバ丸』は面白かったので別マはこれまた毎月買っていたのかも。

『エースをねらえ!』は…ry…

少女マンガのことは書き出すときりがないのでこの辺で。

と言うわけで、別マガの折り畳み自転車を中心としたマンガの単行本ですが、11/8に発売されたので早速購入。

そう、『おりたたぶ』です。

2018年10月03日

「みんな彗星を見ていた」を、借りる(文庫版を買う予定)

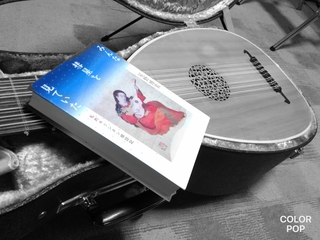

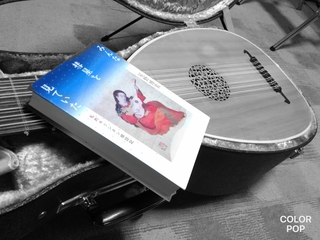

先日の歴史民俗資料館でのコンサートは、ひとつのコーナーとして天正遣欧少年使節のことをお話と音楽とでコラボレーションするのを試みました。

個人的には(映像とお話は申し分なく良かったのですが、自分たちが担当した音楽の部分で)納得できた内容ではなかったのですが、初めての試みなので、これも仕方がないかと…。

その数日後Twitterを見ていたら、「みんな彗星を見ていた」という単行本が文庫化されたとこの著者が呟いていました。

その本を調べてみるとヴィエラを弾く人が表紙になっていました。隠れキリシタンのことや天正遣欧使節団のことも書かれていて、先日のコンサートが終わった後に読むには相応しいと思い購入を決め書店を回ってみましたが、地方のせいかまだ出ていません。

そこで小諸図書館に行き、蔵書を検索したら単行本があったので借りてきました。

【みんな彗星を見ていた/星野博美】

書評には、「(引用)キリシタンは迫害される世に何を思い、どう生きたのか。日本で殉教した外国人の神父たちは、どんな思いで最期を迎えたのか。著者は、当時の人々が手にしたリュートをつまびきながら、時代を生き抜いたキリシタンの姿を想い、云々」

読んだ読者の評価も高いようです。

著者はキリシタンに興味を持ち、まずキリスト教が伝わった頃の音楽を聴くことからリュートに興味を持ち、なんと彼らの気持ちに近づく為か著者自身リュートを習っているとのこと!

本の内容も、第一章がリュートから始まっていて、俄然興味を持ちました。

この本の目次にも、秀吉の前で演奏されたとされる「千々の悲しみ」についても書かれているようですが、この曲は世俗曲なので、キリシタンである彼らが演奏した可能性は低いとする説もあります。僕も世俗曲ではなく、宗教曲が演奏されたと思います。そうするとグレゴリオ聖歌の方が可能性が高いようです。という説もあり。

グレゴリオ聖歌は単旋律ですが、彼らの時代になるとオルガヌムに習い対旋律も付き、合奏もできたのではないでしょうか。

この本は殉教の歴史に重きを置いているようです。早速読み始めようと思います。

個人的には(映像とお話は申し分なく良かったのですが、自分たちが担当した音楽の部分で)納得できた内容ではなかったのですが、初めての試みなので、これも仕方がないかと…。

その数日後Twitterを見ていたら、「みんな彗星を見ていた」という単行本が文庫化されたとこの著者が呟いていました。

その本を調べてみるとヴィエラを弾く人が表紙になっていました。隠れキリシタンのことや天正遣欧使節団のことも書かれていて、先日のコンサートが終わった後に読むには相応しいと思い購入を決め書店を回ってみましたが、地方のせいかまだ出ていません。

そこで小諸図書館に行き、蔵書を検索したら単行本があったので借りてきました。

【みんな彗星を見ていた/星野博美】

書評には、「(引用)キリシタンは迫害される世に何を思い、どう生きたのか。日本で殉教した外国人の神父たちは、どんな思いで最期を迎えたのか。著者は、当時の人々が手にしたリュートをつまびきながら、時代を生き抜いたキリシタンの姿を想い、云々」

読んだ読者の評価も高いようです。

著者はキリシタンに興味を持ち、まずキリスト教が伝わった頃の音楽を聴くことからリュートに興味を持ち、なんと彼らの気持ちに近づく為か著者自身リュートを習っているとのこと!

本の内容も、第一章がリュートから始まっていて、俄然興味を持ちました。

この本の目次にも、秀吉の前で演奏されたとされる「千々の悲しみ」についても書かれているようですが、この曲は世俗曲なので、キリシタンである彼らが演奏した可能性は低いとする説もあります。僕も世俗曲ではなく、宗教曲が演奏されたと思います。そうするとグレゴリオ聖歌の方が可能性が高いようです。という説もあり。

グレゴリオ聖歌は単旋律ですが、彼らの時代になるとオルガヌムに習い対旋律も付き、合奏もできたのではないでしょうか。

この本は殉教の歴史に重きを置いているようです。早速読み始めようと思います。