2018年10月28日

「古楽器に親しもう」コンサートを、終える

先の記事で案内した、野沢公民館市民ふれあい学級「クラシック音楽入門~秀吉も聴いた!弦楽器ビオラ・ダ・ガンバによる古楽に親しもう」が無事終わりました。

【会場での練習風景1】

【会場での練習風景2】

来場された30人ほどの方々に古楽の魅力をじゅうぶんに伝えられたかは不安ですが、終了後の話を聞くと関心を持たれたかたもいらっしゃったようで、安心しました。

会場ではアンケートもあったようで、あとで拝見したいと思います。

この入門講座は昨年に続き二度目で、企画して頂いたM氏の仰るにはまた来年も予定するそうです。会場の準備や昼食の用意など、M氏、アシスタントの女性、おふたりには非常にお世話になり、改めて感謝致します。ありがとうございました。

【会場での練習動画:ヴァスケス/何でお顔を洗いましょうか?】

佐久古楽合奏団、次のコンサートの予定は未定ですが、クリスマスコンサートでもおこなえたらいいなと思ってます。

【会場での練習風景1】

【会場での練習風景2】

来場された30人ほどの方々に古楽の魅力をじゅうぶんに伝えられたかは不安ですが、終了後の話を聞くと関心を持たれたかたもいらっしゃったようで、安心しました。

会場ではアンケートもあったようで、あとで拝見したいと思います。

この入門講座は昨年に続き二度目で、企画して頂いたM氏の仰るにはまた来年も予定するそうです。会場の準備や昼食の用意など、M氏、アシスタントの女性、おふたりには非常にお世話になり、改めて感謝致します。ありがとうございました。

【会場での練習動画:ヴァスケス/何でお顔を洗いましょうか?】

佐久古楽合奏団、次のコンサートの予定は未定ですが、クリスマスコンサートでもおこなえたらいいなと思ってます。

2018年10月26日

【案内】クラシック音楽入門「古楽に親しもう」

2018年10月23日

テオルボを、抱える

佐久野沢会館での「クラシック音楽入門」と題した演奏会がいよいよ7日後に迫った日曜日、I氏宅で練習でした。

楽器製作家の家らしく、様々な楽器が並べられている部屋で練習です。下の写真からその様子が伺われると思います。

11時頃、みんなが集まる中、S氏が大きなケースを抱えて到着。某で入手したテオルボです。

このテオルボがかなりデカい。ドローン弦が1m80cmあるそうです。指板の

3フレットがルネッサンスリュートの4フレット分あります。

もの珍しさから、団員それぞれ構えてみました。

【弾いてみる】

カプスベルガーのカナリー冒頭部分しか弾けてないですが…。

【S氏、Kさん、Yさん】

こうして見ると、かなりの大型だとわかります。楽器を保持するのが大変。ストラップを付けたとしてもボディーが大きく、弾く前にそこを考えなければなりません。

とりあえずこの楽器、自分が弾くことになるので持ち帰り練習することにしました。

ストラップは、家で弾かれなくなったままのフォークギターのものを付けてみましたが、これだけ大きな楽器だと今一つしっくりこない。今のところストラップをお尻から通す方法がベターかなと。

みんなでテオルボをイジったあと、お昼を食べに外に出ました。この日、リュートを作りに来ていたかたも一緒に、I氏行きつけの丸屋で蕎麦を。

リュートを作りに来ているかたはガンバも製作したそうです。

おろしそばの中盛を注文。中盛でも結構な量で並盛でも良かったかな。美味でした。

I宅に戻り17時まで練習。

27日におこなう「クラシック入門」という講座に向けてですが、公民館が主催する生涯学習のようなとのだと思います。

楽器製作家の家らしく、様々な楽器が並べられている部屋で練習です。下の写真からその様子が伺われると思います。

11時頃、みんなが集まる中、S氏が大きなケースを抱えて到着。某で入手したテオルボです。

このテオルボがかなりデカい。ドローン弦が1m80cmあるそうです。指板の

3フレットがルネッサンスリュートの4フレット分あります。

もの珍しさから、団員それぞれ構えてみました。

【弾いてみる】

カプスベルガーのカナリー冒頭部分しか弾けてないですが…。

【S氏、Kさん、Yさん】

こうして見ると、かなりの大型だとわかります。楽器を保持するのが大変。ストラップを付けたとしてもボディーが大きく、弾く前にそこを考えなければなりません。

とりあえずこの楽器、自分が弾くことになるので持ち帰り練習することにしました。

ストラップは、家で弾かれなくなったままのフォークギターのものを付けてみましたが、これだけ大きな楽器だと今一つしっくりこない。今のところストラップをお尻から通す方法がベターかなと。

みんなでテオルボをイジったあと、お昼を食べに外に出ました。この日、リュートを作りに来ていたかたも一緒に、I氏行きつけの丸屋で蕎麦を。

リュートを作りに来ているかたはガンバも製作したそうです。

おろしそばの中盛を注文。中盛でも結構な量で並盛でも良かったかな。美味でした。

I宅に戻り17時まで練習。

27日におこなう「クラシック入門」という講座に向けてですが、公民館が主催する生涯学習のようなとのだと思います。

2018年10月14日

パヴァーヌ「若い娘」〜今日の練習から

先週に引き続き、練習でした。先週はI氏宅で、今日はいつものS氏宅でおこないました。

再来週に野沢会館で催されるクラシック音楽入門で演奏する曲の練習が主でした。

プログラムはほぼ確定、

・アルボー/洗濯女のパバーヌ、ブランル・デコッセ

・ジェンキンス/エア

・ホルボーン/ヘルモーサ

・作曲家不詳/母なる処女を

・ヴァスケス/何でお顔を洗いましょうか?

・ダウランド/ホワイトヘッド氏のアルマンド

・セルミジ/花咲く日々に

・ゼンフル/ああ、エルスライン

・作曲家不詳/ダフネ

・作曲家不詳/スカボロフェア

・ホルボーン/すいかずら

・リュリ/マーチ

・ダウランド/珍品はいかが、ご婦人がた

他にメンバーひとりひとりがソロを演奏する予定です。

今日の練習では動画を撮りましたので、ひとつアップしておきます。

【シャルドヴォワーヌ/パバーヌ「若い娘」】

来週はI氏宅で練習の予定です。

再来週に野沢会館で催されるクラシック音楽入門で演奏する曲の練習が主でした。

プログラムはほぼ確定、

・アルボー/洗濯女のパバーヌ、ブランル・デコッセ

・ジェンキンス/エア

・ホルボーン/ヘルモーサ

・作曲家不詳/母なる処女を

・ヴァスケス/何でお顔を洗いましょうか?

・ダウランド/ホワイトヘッド氏のアルマンド

・セルミジ/花咲く日々に

・ゼンフル/ああ、エルスライン

・作曲家不詳/ダフネ

・作曲家不詳/スカボロフェア

・ホルボーン/すいかずら

・リュリ/マーチ

・ダウランド/珍品はいかが、ご婦人がた

他にメンバーひとりひとりがソロを演奏する予定です。

今日の練習では動画を撮りましたので、ひとつアップしておきます。

【シャルドヴォワーヌ/パバーヌ「若い娘」】

来週はI氏宅で練習の予定です。

2018年10月14日

福田進一ギターリサイタルに、行った

信州国際音楽村こだまホールで金曜日におこなわれるこだまサロン、福田進一氏のギターリサイタルということで行ってきました。

夜に出て行かなければならない仕事が回避され、時間が取れたのはラッキーでした。

前日には、少し遠いところでおこなわれた古楽コンサート(バッハの音楽の捧げもの全曲演奏)にも行きたかったのですが、こちらは残念な状況になってしまったので、行けて良かったです。

また、日曜日には昔所属していた合奏団の演奏があるのですが、日曜日に予定されている練習を優先させようと思ってます。

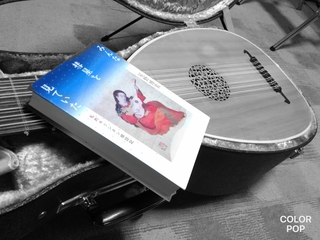

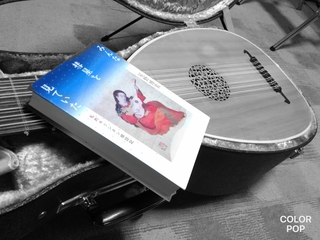

福田進一ギターリサイタルのフライヤーとステージは下の写真。

プログラムは、前半が、

ソル/グラン・ソロ

タレガ/アラビア風奇想曲、アルハンブラの思い出

ポンセ/シャンソン、ワルツ、エストレリータ

バリオス/大聖堂

後半が、

武満徹/風の盆

カニサレス/レゾナンシアス

テデスコ/ソナタ「ボッケリーニ賛」

アルベニス/カタルーニャ、セビリア

アンコールに、

ヴィラロボス/ガボットショーロ

ほか三曲、

が演奏されました。

プログラムの特長として、没後何年のキリのいい年を迎えた作曲家の作品と、非常に高度なテクニックを要する(福田進一氏によるとリスキーな)ものが多く選ばれていました。

それは、最初の曲、ソルのグラン・ソロで示されていて、通常聴くものと違うアグアトによる版で演奏されました。アグアトはソルと同時代のギタリスト兼作曲家です。

オリジナルのグラン・ソロにかなりの装飾を加えていて、難易度の高いものになっています。

曲ごとの感想を述べると長くなるのでそれは心に留めるとして、幸せなひと時を過ごせました。

今年はギターに限定すると、荘村清志氏、朴葵姫さん、福田進一氏と三人演奏を聴いたことになります。非常に喜ばしいことです。

演奏終了後にサイン会があったのですが、CDの販売コーナーに「マチネの終わりに」がなかったので帰りましたが、今になると残念だったと後悔しています。

夜に出て行かなければならない仕事が回避され、時間が取れたのはラッキーでした。

前日には、少し遠いところでおこなわれた古楽コンサート(バッハの音楽の捧げもの全曲演奏)にも行きたかったのですが、こちらは残念な状況になってしまったので、行けて良かったです。

また、日曜日には昔所属していた合奏団の演奏があるのですが、日曜日に予定されている練習を優先させようと思ってます。

福田進一ギターリサイタルのフライヤーとステージは下の写真。

プログラムは、前半が、

ソル/グラン・ソロ

タレガ/アラビア風奇想曲、アルハンブラの思い出

ポンセ/シャンソン、ワルツ、エストレリータ

バリオス/大聖堂

後半が、

武満徹/風の盆

カニサレス/レゾナンシアス

テデスコ/ソナタ「ボッケリーニ賛」

アルベニス/カタルーニャ、セビリア

アンコールに、

ヴィラロボス/ガボットショーロ

ほか三曲、

が演奏されました。

プログラムの特長として、没後何年のキリのいい年を迎えた作曲家の作品と、非常に高度なテクニックを要する(福田進一氏によるとリスキーな)ものが多く選ばれていました。

それは、最初の曲、ソルのグラン・ソロで示されていて、通常聴くものと違うアグアトによる版で演奏されました。アグアトはソルと同時代のギタリスト兼作曲家です。

オリジナルのグラン・ソロにかなりの装飾を加えていて、難易度の高いものになっています。

曲ごとの感想を述べると長くなるのでそれは心に留めるとして、幸せなひと時を過ごせました。

今年はギターに限定すると、荘村清志氏、朴葵姫さん、福田進一氏と三人演奏を聴いたことになります。非常に喜ばしいことです。

演奏終了後にサイン会があったのですが、CDの販売コーナーに「マチネの終わりに」がなかったので帰りましたが、今になると残念だったと後悔しています。

2018年10月03日

「みんな彗星を見ていた」を、借りる(文庫版を買う予定)

先日の歴史民俗資料館でのコンサートは、ひとつのコーナーとして天正遣欧少年使節のことをお話と音楽とでコラボレーションするのを試みました。

個人的には(映像とお話は申し分なく良かったのですが、自分たちが担当した音楽の部分で)納得できた内容ではなかったのですが、初めての試みなので、これも仕方がないかと…。

その数日後Twitterを見ていたら、「みんな彗星を見ていた」という単行本が文庫化されたとこの著者が呟いていました。

その本を調べてみるとヴィエラを弾く人が表紙になっていました。隠れキリシタンのことや天正遣欧使節団のことも書かれていて、先日のコンサートが終わった後に読むには相応しいと思い購入を決め書店を回ってみましたが、地方のせいかまだ出ていません。

そこで小諸図書館に行き、蔵書を検索したら単行本があったので借りてきました。

【みんな彗星を見ていた/星野博美】

書評には、「(引用)キリシタンは迫害される世に何を思い、どう生きたのか。日本で殉教した外国人の神父たちは、どんな思いで最期を迎えたのか。著者は、当時の人々が手にしたリュートをつまびきながら、時代を生き抜いたキリシタンの姿を想い、云々」

読んだ読者の評価も高いようです。

著者はキリシタンに興味を持ち、まずキリスト教が伝わった頃の音楽を聴くことからリュートに興味を持ち、なんと彼らの気持ちに近づく為か著者自身リュートを習っているとのこと!

本の内容も、第一章がリュートから始まっていて、俄然興味を持ちました。

この本の目次にも、秀吉の前で演奏されたとされる「千々の悲しみ」についても書かれているようですが、この曲は世俗曲なので、キリシタンである彼らが演奏した可能性は低いとする説もあります。僕も世俗曲ではなく、宗教曲が演奏されたと思います。そうするとグレゴリオ聖歌の方が可能性が高いようです。という説もあり。

グレゴリオ聖歌は単旋律ですが、彼らの時代になるとオルガヌムに習い対旋律も付き、合奏もできたのではないでしょうか。

この本は殉教の歴史に重きを置いているようです。早速読み始めようと思います。

個人的には(映像とお話は申し分なく良かったのですが、自分たちが担当した音楽の部分で)納得できた内容ではなかったのですが、初めての試みなので、これも仕方がないかと…。

その数日後Twitterを見ていたら、「みんな彗星を見ていた」という単行本が文庫化されたとこの著者が呟いていました。

その本を調べてみるとヴィエラを弾く人が表紙になっていました。隠れキリシタンのことや天正遣欧使節団のことも書かれていて、先日のコンサートが終わった後に読むには相応しいと思い購入を決め書店を回ってみましたが、地方のせいかまだ出ていません。

そこで小諸図書館に行き、蔵書を検索したら単行本があったので借りてきました。

【みんな彗星を見ていた/星野博美】

書評には、「(引用)キリシタンは迫害される世に何を思い、どう生きたのか。日本で殉教した外国人の神父たちは、どんな思いで最期を迎えたのか。著者は、当時の人々が手にしたリュートをつまびきながら、時代を生き抜いたキリシタンの姿を想い、云々」

読んだ読者の評価も高いようです。

著者はキリシタンに興味を持ち、まずキリスト教が伝わった頃の音楽を聴くことからリュートに興味を持ち、なんと彼らの気持ちに近づく為か著者自身リュートを習っているとのこと!

本の内容も、第一章がリュートから始まっていて、俄然興味を持ちました。

この本の目次にも、秀吉の前で演奏されたとされる「千々の悲しみ」についても書かれているようですが、この曲は世俗曲なので、キリシタンである彼らが演奏した可能性は低いとする説もあります。僕も世俗曲ではなく、宗教曲が演奏されたと思います。そうするとグレゴリオ聖歌の方が可能性が高いようです。という説もあり。

グレゴリオ聖歌は単旋律ですが、彼らの時代になるとオルガヌムに習い対旋律も付き、合奏もできたのではないでしょうか。

この本は殉教の歴史に重きを置いているようです。早速読み始めようと思います。